アイ・ティ・イノベーションは、2025年6月末で27期が終了しました。遡ること1998年、わずか3名の社員で、霞が関ビルの一室から事業を開始したITベンチャーです。現在、アイ・ティ・イノベーションは3社のグループ企業を形成し、その規模は社員190名、売上29億円、利益は合算で4億円弱にまで成長しました。

事業がここまで成長できたことは、ひとえにお客様やパートナーの方々のお蔭であると確信しています。同時に、粘り強く仕事に取り組んでくれた社員一人ひとりの弛まない努力の結果だとも思っています。今後は、世代交代を進めながら、新たな事業にも果敢に挑戦し、さらなる変化を実現していきます。この場を借りて、改めて会社の成長を支えてくれた皆様へ心からの感謝の意を伝えたいと思います。

私は、アイ・ティ・イノベーションの成長と共に、1999年から様々なトピックを題材に、25年以上にわたりブログを書き続けてきました。おそらく、本10冊分に相当する膨大な量のブログ記事がインターネット上に公開されています。

今回、「ITベンチャーの創り方」と題し、アイ・ティ・イノベーションのこれまでの歴史を、私自身の生い立ちを交えながら、過去を深く振り返り、書き綴っていこうと思います。アイ・ティ・イノベーションは、この7月から28期目に入ります。どのようなベンチャー企業にとっても、最も大切なことは、設立時の「強い思い」にあると私は考えています。その「強い思い」がどこから来るかというと、生まれ育った環境や、幼い頃、若い頃に自分の目の前で起こった出来事や体験が強く影響しているものです。

学校へ上がる前の様々な出来事が、私という人格を形成し、親が与えてくれた環境、教えてくれたこと、親の思いなどがあって、私という人格が徐々に確立されていったのだと考えます。成長するにつれて、好みや興味・関心が少しずつ明確になってくるのでしょう。大人になり、社会人としての経験を積みますが、子供の頃からの連続的な何かが後押しをして、社会人としての生き方や起業にまで繋がっているのだと私は感じています。

今回は、昔の出来事を懸命に思い出し、しっかりと振り返りを行い、分析することで、ベンチャー創業に至るまでのヒント、きっかけ、そして何かを推進する動機付けとなるような要因を探り当てていきます。

今後のブログ執筆予定トピック

- 私の生い立ちとベンチャー創業のきっかけとなったこと

- グローバルな経験

- 哲学と方法論

- ベンチャー創業で大切なこと

- 設立時の理念と事業コンセプト

- 予期せぬ出来事への対処

- M&Aと資本政策

- さらなる成長のために など

私にとって、自身の歴史を振り返り、今後を推察することは、大きなチャレンジです。現段階では何を発見できるかは分かりませんが、必ず新しい何かが見つかると信じています。さらには、将来の会社の成長につながるような示唆が見えてくるかもしれません。

しっかりと思い出しながら、この執筆を楽しんでいきたいと思います。

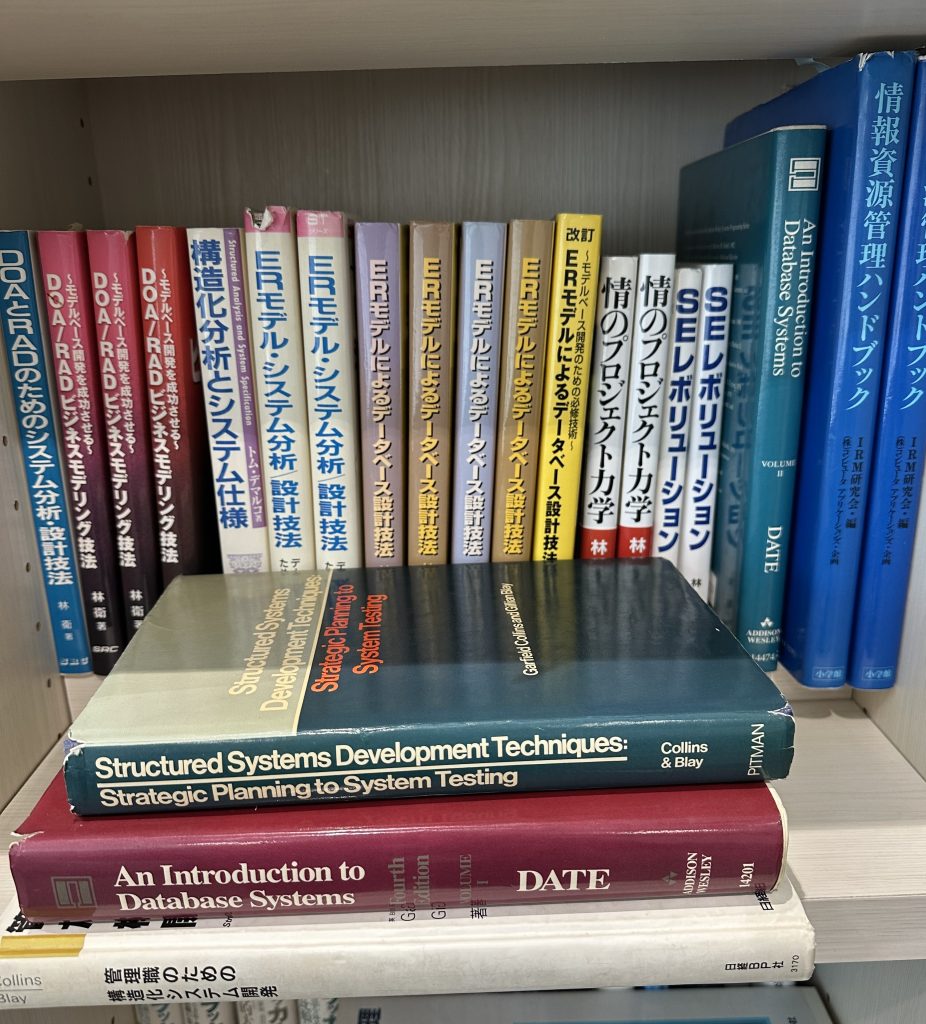

起業前から様々な専門書を執筆してきましたが、真ん中の青い表紙の洋書『Stractured Systems Development Techniques: Strategic Planning to System Testing』(構造化システム開発の本) が、ITIの方法論の原点であるModusを記述したもので、1988年に翻訳、出版しました。この手法をコンサルティングすることから会社ははじまりました。